401期-【農業氣候行動】打造韌性農業的第一步

KingAir360ER 準備起飛執行航拍任務。

打造韌性農業的第一步

#

勘災&防災,航遙測影像應用

採訪/吳秋瓊 圖片提供/農業部林業及自然保育署—航測及遙測分署

/

聯合國為全球設定「2030 永續發展目標」,提出17 項涵蓋環境保護、社會進步、經濟成長等發展目標,其中第13 項「氣候行動」細項指標,更呼籲「應對氣候變遷與自然災害的韌性與適應力」。

對此,我國也做出各 項因應,面對氣候變遷帶來的可能風險,提升農業活動的韌性,保障糧食 安全,已成為重要議題。 在前述議題之下,作為空間資訊提供來源的航測及遙測分署,承擔了哪些重要任務?

/

空間影像是建設基礎

民國112 年8 月因應組織再造,更名為農業部林業及自然保育署—航測及遙測分署,從發展沿革來看,最早成立於民國43 年,以台灣土地利用及森林資源調查為主。到了民國48 年在原有的任務之外,加上小規模地形圖航測工作,此後以執行航測製圖及農林資源航遙測調查業務為主。

航空測量(Aerial photogrammetry )是利用照相機、測光掃描儀、熱感 探測器、雷達系統等工具,用以獲得各種物體的形狀、位置、特性等立體 空間資訊,以此作為農業生產、森林經營、國土規劃、區域計畫、資源開 發、土地利用等。

相較於航空照片,衛星遙測則具有綜觀、動態、多時等特性,可同時針對大 面積的地形進行分析,並掌握實際的動態變化,以作為後續監測管理、擬定復育政策提供參考價值,被視為大範圍環境監測效率最高的工具。

具體而言,面對大型自然災害( 地震、 土石流)發生為例,航測及遙測的「分工模式」,是先由遙測衛星影像進行崩 塌地自動判讀,可迅速掌握災情分布狀況,其後針對重點災害區域進行航測作業,加上人工檢核災害區域資料,以此來比對歷年影像與災害區域,不僅提供精確的災情分析,也能及時發現潛在的危險區域,從以上空間資訊的蒐集及應用,提供給相關單位做後續應變決策的參考依據。

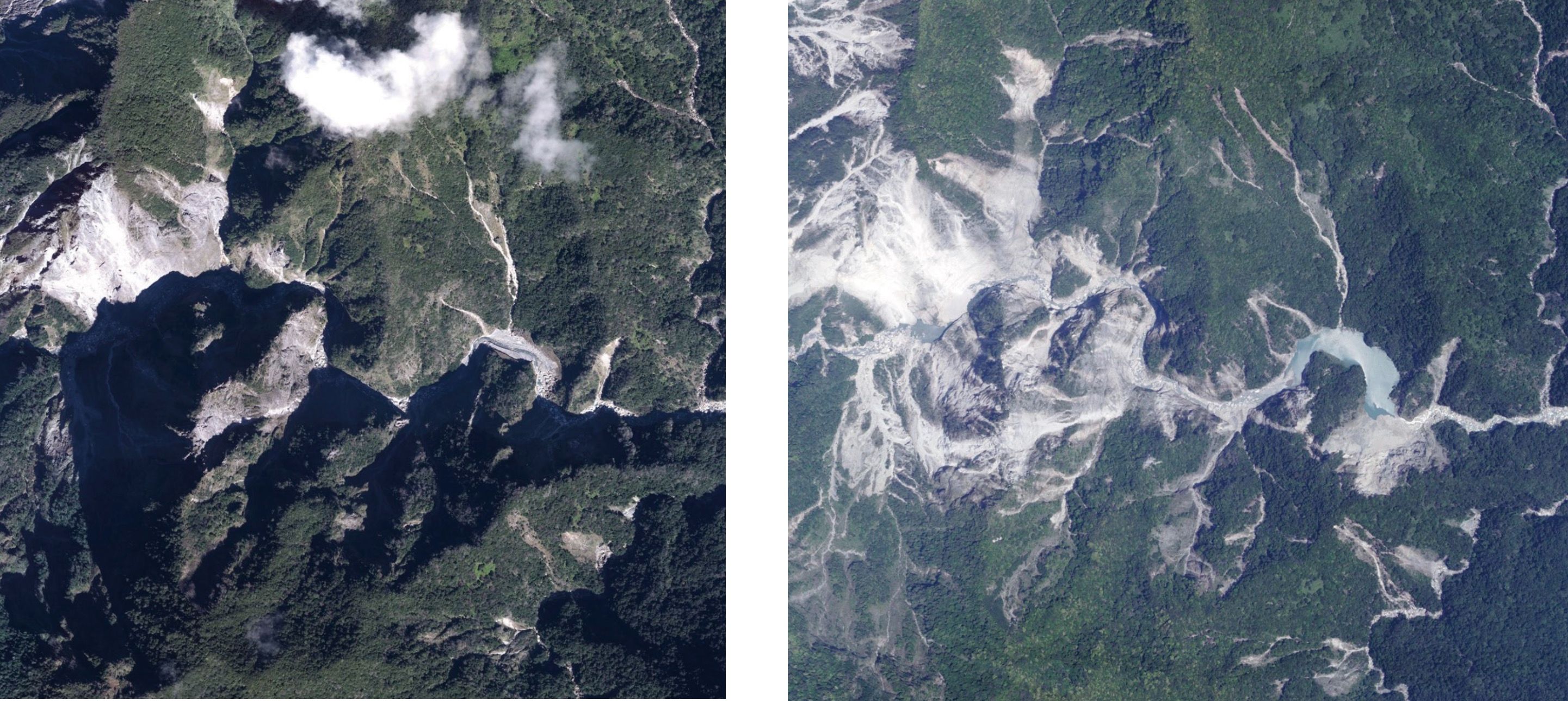

災害監測仰賴影像拍攝與蒐集

台灣山區地形複雜,加上颱風通常帶來豪雨,當山區發生嚴重坍塌時,通常也會伴隨土石流、堰塞湖等重大災情,倘若以人力進入災區現場調查,不僅需要投入更多工時與人力成本,也可能遭遇更大風險。 以108 年莫拉克風災為例,災後土石坍塌嚴重,交通嚴重中斷,勘查人員以徒步進入災區,都因災後地形改變而受限,在這樣的情況下,藉助航遙測技術應用,可有效蒐集空間資料,並加以分析,在不同階段,提供給相關單位作為災害應變的參考,有鑒於此,利用空間資訊來輔助防災、勘災、救災等工作,也成為政府相關部門的重要策略。

颱風過後,為避免土石流造成二次災情,可以從長期的航空監測資料,看出山區的地形變化。主要考量的因素則包括山上材料多寡、破壞的力量 ( 包含氣象局預估的雨量、山上地質是否穩定)、下游的保存對象( 居民)等,加上過去幾年山形崩塌的紀錄,可以藉由衛星遙測、航空監測等影像對比、判讀,得知哪些地形看來比較陡峭,裸露的土石比較多,山上或山腳邊居住的聚落如何分布等。災害發生之後,透過航照影像資訊作更有效率的研判。

記取莫拉克颱風的經驗,日後也積極利用航遙測技術來進行災情監控,包括預測颱風路徑及和風險區域, 發揮防災預警的重要功能。不僅於此,藉助航遙測技術可以在最短的時間內得知,道路毀損、房屋倒塌的景況,為後續救援工作提供即時資訊。 有鑑於颱風屢次對土地與農田造成嚴重災情,也利用航測技術來識別山區變化,在颱風期間監測山洪與土石流的發生風險,並即時做出預警,可有效降低自然災害帶來的衝擊和損失。

(左)113 年0403 花蓮地震- 萬里溪災前影像。 (右)113 年0403 花蓮地震- 萬里溪災後形成堰塞湖。

災前有效監測 災後及時救援

同處亞洲地區的日、韓等國家,有關航遙測技術應對地震、颱風、洪水等自然災害,相較於台灣,有哪些長足之處?

日本是全球地震最頻繁發生的國家之一,早在1990 年代初期,就積極利用衛星遙測技術進行防災監測, 尤其1995 年「阪神地震」對日本造成高達千億美元的經濟損失,為了監測自然災害發生的風險區域, 日本投入大量研究,從而促使航測技術的發展與應用,遠遠領先於世界其他國家。 同樣應用航遙測技術於防災領域,日本的經驗和台灣很相似,包括地震災後評估,透過衛星影像、雷達遙測,進行颱風、豪雨等預測與監控,土地利用與災害風險分析等。期使在災前有效監測,災後及早救援, 尤其災後交通、通信、電力等重建工作,航遙測影像都能提供相應的資訊需求,對災後評估發揮極大的助益。

韓國也是颱風、洪水、山洪等自然災害的高風險之 地,和台灣同樣面臨多山、山林防災等問題,山體滑 坡也是常見的自然災害;為防患於未然,韓國藉由高解析度衛星影像來監測山區地形、土壤溼度等變化,以此來判斷山體滑坡的潛在風險區域,並對比以往的衛星資料,結合氣象資料來進行預測,及早發出預警。

智能監測與預警系統

航遙測技術應用於防災領域,除了有效提高災害監測、評估、預測和及時應對能力,特別的是,韓國更結合GIS 系統資訊,以更高的效率來獲取災區的地理和氣象資料。 不僅於此,韓國利用航測技術可進行「熱紅外線」 成像,迅速確定山林火災位置與規模。在災害發生之後,透過衛星影像和無人機影像,來進行災後評估, 提供災後重建工作的科學依據。

相對於台灣和日本的航遙測技術應用層面,韓國利用科技設備光學雷達(LiDAR )和資訊系統(GIS ), 提供防災管理和決策支援。 舉例來說,使用無人機搭載光學雷達(LiDAR ),能 夠精確測量城市建設、道路、建築物分佈等資訊, 有助於城市建設和防災規劃。結合航遙測資料與GIS (Geographic Information System 是用於蒐集、存儲、分析、管理、展示和解讀的地理資料,可整合地圖、衛星影像、感測器資料)兩者特性,不論在災前、災後,都能更迅速地提供即時資訊,協助政府部 門制定因應計畫及災後重建政策。

綜觀全球航遙測技術發展,使用的設備有結合光學、 雷達和LiDAR 數據,可提供更全面的監測結果,有利用人工智能(AI )自動化分析,提升遙測資料的精準度,隨著小衛星和無人機的技術發展,實現高速率數據更新;從而可見,航遙測技術被廣泛應用於各領域,不僅有助於自然災害預測與風險管理評估,更是空間探索與地表監測的重要工具。

.

.

.

.

.

.

詳情請見401期農訓雜誌