388期-【國際傳真】透視日本農業協同組合體制

透視日本農業協同組合體制

撰文―楊坤鋒(逢甲大學教授)

隨著時代變遷與發展,歷史悠久、盤根錯節的日本農業協同組合歷經多次修法,在2015年安倍晉三首相提倡的農協改革方案中調整組織架構,全國農業協同組合中央會(JA全中)於2019年轉型為一般社團法人,整體營運管理制度隨之調整步伐,以期開展創新農業營運與規模。

/

認識日本農業協同組合

日本農業協同組合(Japan Agricultural Cooperatives,通稱JA農協)是由日本農民及各種農業經營者所組成的合作組織,以互助精神提供農民生產技術、銷售、生活等各方面指導與協助,以改善會員的生活。

JA農協前身是設立於1943年二戰時期的農業會,至1947年制定「農業協同組合法」(以下簡稱農協法)將農業會及其他產業合作社改組整併,於1954年成立農協,並於1955年加入國際合作社聯盟(ICA,International Co-operative Alliance)。

#日本農協組織架構

遍及全國各地的日本農協組織分成三個層級:市町村級由基層會員共同出資組成單位農協(總合農協),農戶為組合員(會員);依單位農協經營之各項事業分別往上組成都道府縣級各項事業連合會,再由都道府縣各項事業連合會再往上組成全國性連合會。

日本農協系統組織。

#農協組合員(會員)

農協對於會員資格也有條件規範,會員包含兩類:具有農民身分的正會員,以及居住在該區域非農民者,和正會員一樣依規定繳交股金入會的准會員。兩種會員都能享有農協提供同等的服務,然只有正會員有選舉權。

#農協組織運作成員

負責農協組織運作的有幹部與員工,幹部指的是理事與監事,依據農業協同組合法規定,對於理事、監事的資格有條件限制,以有效協助農協營運。

#農協組織改革演進與轉變

JA農協自90年代開始,因各種政經環境的變遷,歷經多次修法及組織調整。1996年為因應日本「住宅金融專門會社」破產,訂定了「農林中金及信用農業協同組合聯合會合併法」,將JA Bank結構由三級變為二級。

2001年頒布「農林中金及特定農業協同組合等的信用事業的再編強化相關法律」,鼓勵農協合

併,或將信用部門作嫁為農林中金分行,或是成為代理店。2015年安倍政府提出組織再造,修改農業協同組合法。

#JA全中理監事會組成

會長、副會長、理監事,都是由會員代表組成推薦委員會審查其資格,送交會員大會選出。

依照「日本社團法人全國農業協同組合中央會章程」第19條明訂,理事不超過27人(其中設會長1人、副會長2人,其他理事24人)。

經理事會決議,可從理事中任命專務理事1人、常務理事若干人。

設監事3人,含學識經驗者的監事1人。

#農協管理制度改革背景

住宅金融專門會社(住專)為專門從事住宅貸款的銀行,在1970年代由都市銀行、信託銀行、地方銀行、生命保險會社及農林中央金庫共同出資成立。住專由於不接受存款業務,資金來源的籌措都是來自銀行借入及發行不動產抵押證券。

住專的貸款利率比一般銀行高,為獲取較高報酬,因此在貸款的審核上也比較寬鬆。1994年日本泡沫經濟破滅,日本地價大幅滑落,也因此住專對銀行、信用金庫、信用組合以及農協系統產生鉅額不良債權,無法回收的債權也高達6兆5000億日圓,日本政府在1996年成立住宅金融債權管理機構。

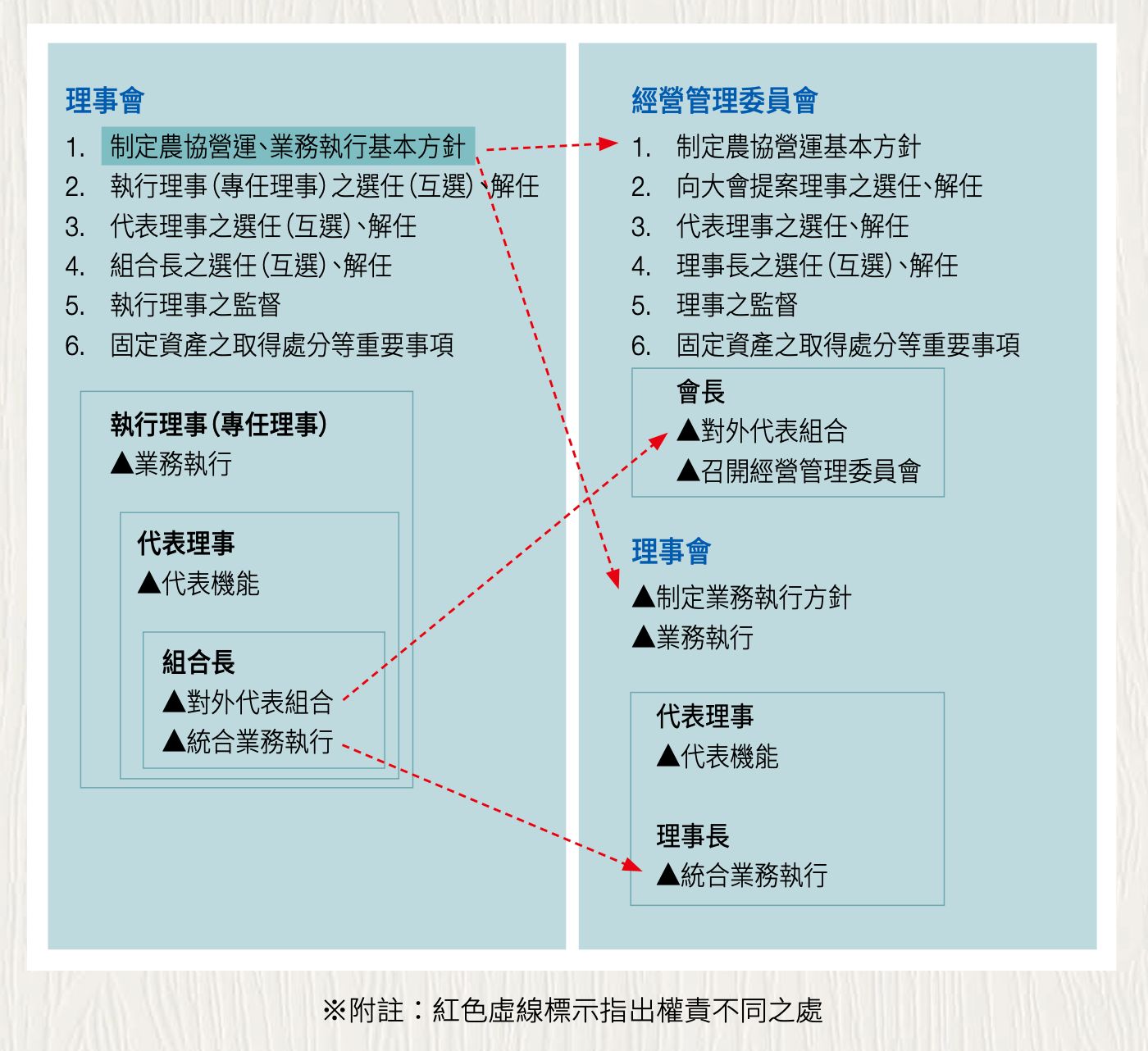

#強化運作架構,導入經營管理委員會制

由於農協系統鉅額融資給住專並產生大量不良債權,在1996年修正日本農協法,導入經營管理委員會制度,將組合員的意見反映機能與農協日常業務執行機能分離,此兩種機能由「經營管理委員會」及「理事會」分別來擔當。並且強制農林中金、信用連、共濟連、農協連合會及設有信用部門之農協必須設置經營管理委員會。

#經營管理委員會制與理事會制的比較

從下表中可以看出,經營管理委員會制與理事會制較大的不同點:

1) 原理事會制,由理事會制定農協營運、業務執行基本方針,而經營管理委員會制則把上述兩個權責區分開來,由委員會制定農協營運方針、理事會負責執行委員會交辦業務。

2) 原理事會制,對外由組合長代表組合,並且統合業務執行,而經營管理委員會制則由委員會會長對外代表組合,由理事長統合業務執行。

3) 經營管理委員會制之下,委員會長權則大於理事長;理事會對於代表理事等的選任、解任只有請求權,無實際執行權。

/

日本農協為了加強農協的治理,引進經營管理委員會制度,委員的構成來自:1、組合員2、理事會中具專業的理事3、外聘專業人士4、農協具專業之幹部職員。

從此可知,日本政府從未有官派理事之一事。另外從日本的全中已轉型為一般社團法人,廢除其對地方農協的監督與指導權,使得日本全國農協能夠回歸合作社的本質:社員的民主管理。