385期-【特別企劃】從「個人能力」到「企業經驗」

從「個人能力」到「企業經驗」

撰文—冉繁華、范美玲

文字整理—黃碩君 圖片提供—漁業署、杜健瑋冉繁華

科技始終來自於人性,AI漁業的發展同樣是因應需求而生。

AI漁業的競爭力在哪?傳統魚塭變身科技養殖的門檻高嗎?對於消費者又有那些好處?

智慧養殖是未來趨勢,本刊邀請到新任漁業署代理署長范美玲、台灣海洋大學知名教授冉繁華,針對台灣AI漁業的現況與未來,分享他們寶貴的經驗與觀察。

/

什麼是AI漁業?AI可以為漁業解決那些痛點?

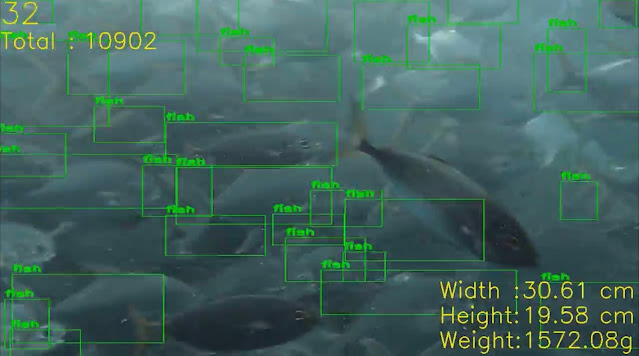

冉繁華(以下簡稱「冉」):所謂AI漁業就是在漁業生產流程的基礎上,整合運用如感測器、資通訊、物聯網、自動化設備及人工智慧等科技,提升養殖漁業生產過程中的工作效率或產出效益,降低漁業生產作業過程的相關風險,讓漁業從業人員及管理團隊受惠於科技而有更好的工作及生活體驗。

AI漁業多元的整合運用可改善諸多漁業痛點,例如人力調度、水下作業安全、傳統經驗建立傳承問題及舊有設備耗能及效益問題等。

/

當前政府智慧漁業的政策目標?

范美玲(以下簡稱「范」):政府間氣候變遷小組(Intergovernmental Panel on Climate Change;IPCC)於2019年發表《氣候變遷和土地特別報告》及《氣候變遷下的海洋與冰凍圈特別報告》中均指出,工業革命以來陸地表面氣溫提高攝氏1.53度,高出全球平均氣溫上升的0.87度,溫室效應帶來海洋暖化與酸化,加劇乾旱、暴雨與颱風等極端氣候,而由此衍生的養殖管理問題無法單靠傳統人力經驗克服,目前如日本、美國、挪威、中國等養殖漁業發達國家,正積極研發透過物聯網等智慧養殖以有效降低養殖風險。

漁業署近年透由補助節能、智慧高效漁機具,並搭配學研界進行產地輔導作業,逐步引導漁民應用智慧養殖設施優化生產流程,配合物聯網系統與無線傳輸,促進產業轉型科技漁業,提升經營效能。

/

現階段發展AI養殖漁業的窒礙及現象?

范:資本門檻高以及對新事物接受度低、產品信任度不足,是目前我國推動智慧養殖所遭遇主要困難點。

從事AI養殖需投入大量IOT軟硬體元件,起始投入之資本及後續維護管理資本高,我國養殖目前仍以小農家戶為主其資金有限、漁民普遍未受過專業教育訓練,不易明瞭儀器呈現參數的意義,加上目前設備損壞率高信任度低,也是導致難以進一步智慧化之原因。

冉:台灣現階段AI養殖漁業的發展仍處於起步階段,自動化的發展正在落地,AI的運用正在萌芽,要實現AI必然要先自動化以及蒐集累積相關的數據資料庫,之後才能讓AI機器人深度學習,最後AI的應用才能真正有產出。

/

我國AI養殖漁產業現況及效益?

范:在智慧裝置部分目前以水質監測系統為主(占63%),6成以上漁民認為有助於生產管理;4成漁民表示可提高收益,其中以屏東午仔魚及台東白蝦養殖等裝設效益最佳,每年/公頃可提高10~20萬元之收益。

後續推動智慧養殖轉型,「設備價格合理性」、「設備接受度」及「網路佈建程度」將是需克服的三大關鍵。

/

對傳統養殖漁民來說,AI轉型是否為高門檻?成本回收需時多久呢?

冉:轉型AI養殖是否為高門檻,需要反思所養殖的種類及該物種成本結構下目前的獲利能力及市場競爭力是否允許,還有所採用的養殖模式及規模有無自動化(省時、省力及作業安全)與智慧化生產管理的需求。

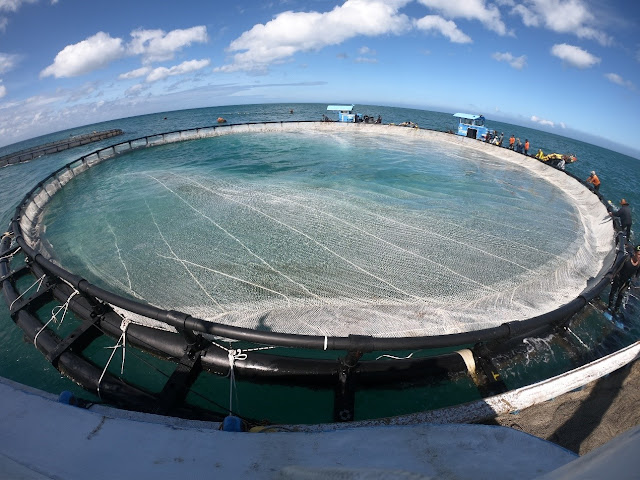

根據海洋大學智慧箱網研發團隊的研究,以1口智能化外海箱網為例,與傳統箱網比較,產能可增加10~15倍。同時,藉由自動化與智慧化箱網技術的導入,達成精準養殖管理目標,可減少人力成本投入,單口箱網可降低100萬元的飼料成本。

綜合來說,以智能化外海箱網可使漁民每個生產週期(約1年)增加600萬以上的收益,創造的額外收益絕對足以支持投入前述智慧箱網相關設備的成本。

/

未來台灣AI漁業的政策走向?

范:AI發展過程包括學習、感知、推理、自我校正,進而協助生產者協同管理,優化決策過程。走入AI養殖模式前提須搭配大量IOT感測裝置,搭配良好網路通訊覆蓋率,鏈結相關設備傳輸生產數據並建立雲端生產資訊大數據資料庫以供電腦深度學習。

近期內仍以提高科技設備實用性及提升漁民應用相關自動化、智慧化設備應用普及度為主,另結合學研界研發能量以小規模範圍進行試驗,透由數據收集與累積逐步調整建立智慧生產模式引導產業轉型升級。

/

智慧養殖是未來趨勢,傳統漁民如何面對AI轉型?

冉:如果漁民想因應極端氣候投入設施化養殖、漁電共生養殖或者想要養殖業者擴散既有成效但是人力資源有限又難以同時在不同場域親力親為管理,我們會建議投入智慧養殖絕對是縮短改變原本養殖型態後或是想要擴大養殖規模時最有效率掌握穩定生產的方式之一。

我們從近幾年越南及印度水產養殖投入科學化後的快速發展就可得到印證科學及科技養殖的效益,當我們認知開發程度不及我們的國家都在數位轉型並且因此取得更好的成就了,我們應該反思自己能做什麼才能在國際競爭下維持競爭力及產業永續發展。