398期-【氣候行動】氣候變遷如何影響人類

Image by Tumisu from Pixabay

氣候變遷如何影響人類

撰文/楊之遠

/

氣候的重要

氣候是人類最重要的自然資源之一,人類生存於地球,必須仰賴良好氣候,因為有適合的氣候才能從事農業生產,以及維護人類賴以生存的水資源。如馬雅文化(Mayan Civilization ) 及阿卡得帝國(AkkadianEmpire ) 皆因氣候的迅速變遷而消失,因此氣候對民族文化之賡續扮演非常重要之角色。馬爾薩斯(Thomas Malthus )於1798 年發表了「人口論」及達爾文(Charles Robert Darwin ) 於1859 年提出「天擇演化論」中都忽略了氣候的重要角色。

美國俄亥俄州立大學Geoffrey Parker 教授(2013) 研究發現17 世紀發生之"小冰期"(Little Ice Age ),使得冬季變得更長,夏季變得更涼,擾亂了植物的生長季節,導致歐洲各地糧食歉收成為了一種常態。這種異常的寒冷氣候,從17 世紀20 年代一直持續到17 世紀90 年代。導致全球發生人口被迫遷徙、戰爭和革命。全球各地瓦解的國家數量超過先前或之後的任何一個世紀。

由此可知,雖然仍有人為政治、種族、宗教等影響因素,根據過去的人類歷史顯示氣候極端變異,如長期寒冷或乾旱,就會擴大威脅效應,加速造成國家社會動盪、人民遷移,引發資源、文化衝突導致戰爭。

驅動地球氣候變化之原始力量為太陽,由於地球形狀為球體,赤道吸收輻射能量多,而極區( 南、北極)少。為了使地球能量分布均勻,因此低緯度地區熱量會向極區擴散,出現一連串氣候循環,大氣中產生風循環,海洋中產生洋流。因此地球氣候同時受到太陽、大氣、地球表面、海洋與其他水體、地表植物、冰冠及人類活動之相互交感作用之影響。

地球上某一個地方的氣候,是指該地方多年所特有的天氣情況。也就是指地區長期天氣條件之平均值。例如著名的地中海型氣候(Mediterranean Climate )又稱艾特咸風氣候(Etesian climate ),發生在暖溫帶大陸西側,介於南、北緯三十至四十度間。

主要氣候特徵為夏季乾熱、多日照,冬季溫和多雨,適於各類水果種植,其中以橄欖油及葡萄酒最著名;地中海的海岸和海島上農業發展得最好,世界其它地方包括美國加州、南非好望角、澳洲西南端,及南美智利中部等都具有與地中海相同的氣候。

地中海氣候分布區僅占全球陸面積百分之一點七。但此氣候區內不但發展了集約經營的灌溉農業,同時在地中海區更孕育了古代希臘和羅馬的高度文明。根據觀測資料地球上各地天氣每天、每週甚至每年都可能變化很大,有一天可能是晴天,第二天就會下雪。另一方面,氣候不會每天變化,因為它是基於更長的時間尺度和平均值。然而,氣候也是多變的。

氣候變異與氣候變遷

氣候變異(Climate Variability):係指在某段時間( 月、季、年)中,與長期氣象平均值的偏差。在此期間發生的擾動及變化,對於氣候平均值並不發生影響。包括強烈季風發生、厄爾尼諾/ 拉尼娜現象、嚴重乾旱、或火山爆發灰塵導致氣溫降低等,均歸屬為氣候變異。

氣候變遷(Climate Change ) : 是指地球長時間氣候平均值己發生改變,氣候由原來型式轉變成其他氣候型式,超出原本氣候變化之最大限度。

政府間氣候變遷工作組(IntergovernmentalPanel on Climate Change)(IPCC)是一個附屬於聯合國之下的跨政府組織,在1988年由世界氣象組織、聯合國環境署合作成立,專責研究由人類活動所造成的氣候變遷議題。

IPCC 認為氣候變遷是指氣候狀態的變化,而這種變化可以藉由其特徵( 例如温度)的平均值和/ 或變異性的變化予以確認( 如利用統計檢驗),氣候變遷具有一段延伸期,通常為幾十年或更長時間。氣候變遷可能因為自然的內在過程或外界的強制力,包括太陽循環的調整、火山爆發及人為持續性對大氣成份或土地利用的改變 。

但是氣候變化綱要公約(UNFCCC,1992) 對氣候變遷定義,則係指在可比較時期內(comparable time periods ), 不包括自然氣候變異,僅由人類活動直接或間接方式改變全球大氣組成所導致的氣候變遷。目前地球的氣候正在發生變遷。多種證據顯示我們的天氣、海洋和生態系統發生了變化,例如:

● 溫度上升和降水模式的變化。

● 海洋溫度、海平面和酸度升高。

● 冰川和海冰融化。

● 極端天氣事件的頻率、強度和持續時間的變化。

● 生態系特徵的變化,例如生長季節的長度、花朵綻放的時間和鳥類的遷徙。

導致這些變化最主要原因,是由於大氣中溫室氣體的累積以及溫室效應導致的地球暖化所造成的。

溫室效應→全球暖化→氣候變遷

地球的溫度取決於進入和離開地球系統的輻射能量之間的平衡。當太陽光到達地球表面時,一部份被折反射回太空,大部份被地球吸收。被地球吸收的短波太陽輻射會使地表變暖。同時地表溫度增加就會將部分能量以長波輻射( 也稱為紅外線輻射)的形式釋放回大氣中。大氣中的某些氣體能夠吸收或捕獲來自地表發射出的長波輻射能量,例如二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氟氯碳化物等,可以減緩或防止熱量散失到太空。這些氣體被稱為「溫室氣體」。它們就像一條毯子,使地球比平常更溫暖。這個過程通常被稱為“ 溫室效應",是自然發生的,也是維持地球生物生命所必需的過程。

然而不幸的是自從工業革命後,人類大量使用石化燃料發電不斷排放二氧化碳,導致大氣中二氧化碳氣體濃度的持續累積,使得地球表面氣溫一直上升,改變並對人類健康和福祉以及生態系統造成了危險影響。

IPCC 分別於1990、1995、2001、2007、2013、2021年出版了六次評估報告,其中2021 年的第六次報告,非常明確指出:「毫無疑問(unequivocal ),人類的影響已經使大氣、海洋和陸地變暖。大氣、海洋、冰凍圈和生物圈發生了廣泛而迅速的變化。人為造成的氣候變遷已影響全球各地區的許多天氣和氣候極端事件。自第五次報告以來,所觀測到的熱浪、強降水、乾旱和熱帶氣旋等極端事件變化的證據,特別是它們對人類影響的歸因(attribution ),都已得到加強。」

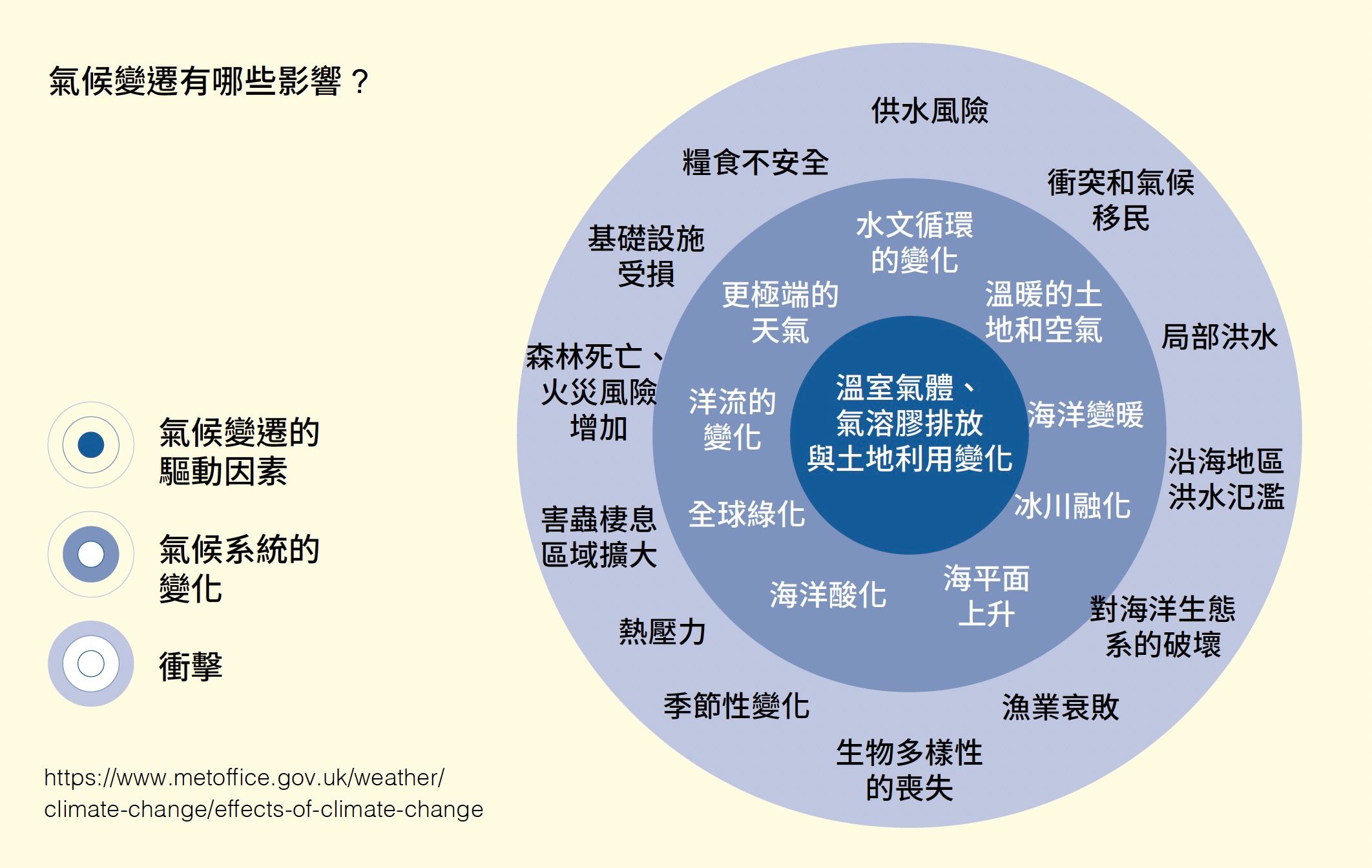

氣候變遷對人類的影響

根據聯合國氣象機構(WMO) 發佈《2023 年全球氣候狀況》報告顯示,2023 年全球溫室氣體水平、地表溫度、海洋熱量和酸化、海平面上升、南極海冰覆蓋和冰川消退的記錄再次被打破。

WMO 報告確認,2023 年是有紀錄以來最溫暖的一年,全球平均近地表溫度比工業化前基線高出1.45℃(不確定度為±0.12℃)。這是有紀錄以來最熱的一年。

同時熱浪、洪水、乾旱、野火和迅速增強的熱帶氣旋對全球各國造成了災害和混亂,擾亂了數百萬人的日常生活,並造成數十億美元的經濟損失。

.

.

.

.

.

.

詳情請見398期農訓雜誌