393期-【原農出列】原生作物的商業化 : 鄒族與愛玉的文化轉變

原生作物的商業化

撰文—金惠雯 圖片提供—范振海、陳旻園、武培皓、張家宜

#鄒族與愛玉的文化轉變

/

世居於阿里山鄉的鄒族,早期是以狩獵為主的原住民族,主要的食物以小米、芋頭、旱稻為主,日治時期開始種植水稻,但日常生活的主要飲食仍以狩獵為主要的食物內容。然而在鄒族的傳統領域裡,卻有著台灣的特有種—愛玉,成為少數以採集方式獲取的食材,現在也成為產業收入的來源之一。

愛玉是原始森林中野生的作物,也是野生動物會採集的水果之一,因此對鄒族獵人而言,愛玉也是他們在狩獵過程中順便採集用以解渴的食物。

/

美味背後的環境挑戰

然而,日治時期開始,台灣的山林都變成了國家所有,因此在山林裡的各種採集都要向政府申請才能進行,且採取招標的方式,愛玉自然也是其中之一,再加上氣候變遷的影響,使得野生愛玉的產量逐漸減少,因此鄒族在愛玉的使用上已從狩獵時在森林中取得的食材,轉變成為商業用途。

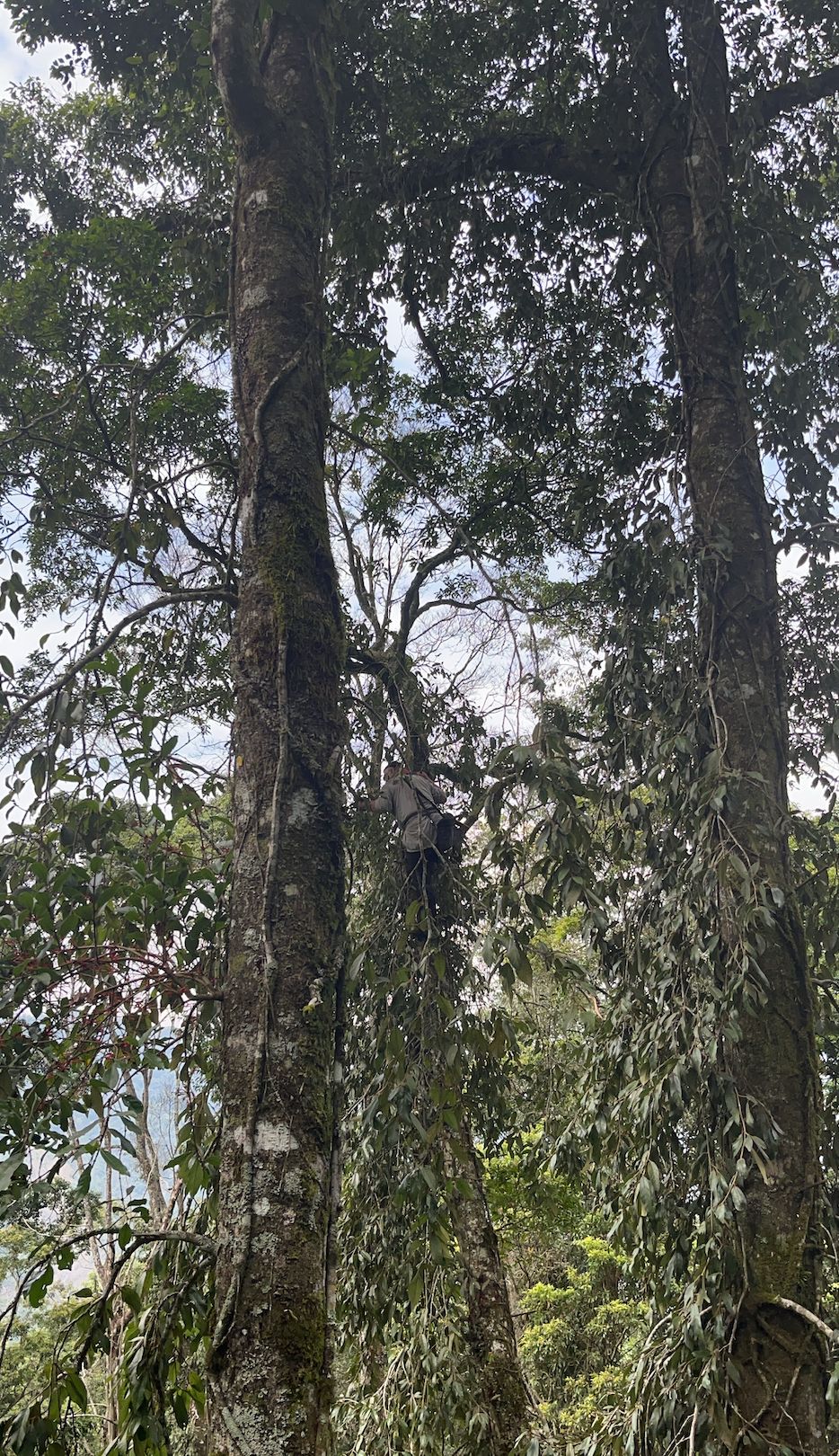

愛玉是藤本植物,常纏繞於岩石或樹木上,因此野生的愛玉多半攀爬在大樹上,族人要爬到參天大樹上採集,在採集的過程中可能會因爬高而發生意外,也因此讓愛玉的成本與風險相對提高不少,野生愛玉也成為高單價的原生作物之一。

/

生態環境、商業產值可否達成共好?

除了採集愛玉,鄒族族人們還必須學會預估產值,並且支付權利金給政府,以取得「合法」採集的權利,由於有成本的壓力,使得野生採集成為一項「工作」,必須經常冒著生命危險爬高採收,不慎掉摔落受傷斷腿的故事時有所聞,讓族人在面對現代資本主義經濟時要付出更多的代價。

近年來在高雄山區開始進行愛玉的種植,除了希望穩定與提高愛玉的產量之外,也希望可以降低採收愛玉的風險,但相比野生愛玉,種植的愛玉在風味與口感還是有些差異,使得野生愛玉的價格依舊居高不下。

從鄒族與愛玉之間的發展可以看到,原生作物復育需要面對的是經濟需求與文化傳承的衝擊,甚至是生命安全的保障,為了能有更大的產值,近幾年對於採集類的作物多半嘗試以「種植」的方式,期望能加以馴化,但氣候條件與生長環境的差異,常會有種植馴化失敗或是風味差異的問題發生;馴化成功的案例通常也代表著可以有更多生產者的投入,相對經濟效益也會隨著提升。

然而,生產方式的轉變(從野生採集到人工種植)同時也改變了部落的生活方式,因而帶來文化傳承的重新盤整。如今的愛玉是阿里山區飲食文化的特色甜點之一,憑藉它的產值,吸引更多族人前往採集,然而生產環境不斷惡化的情況下,採集也愈來愈不容易,是否會使得愛玉不再成為野生動物的食物來源之一,並帶來更多生態文化的轉變,值得再觀察與關注。

族人爬到高聳的大樹上採集愛玉。(圖片提供—武培皓)