398期-【國際傳真】延長中干期和生物炭的應用

(圖片來源/ AC 写真)

延長中干期和生物炭的應用

#日本農業減碳策略

撰文/張怡潔

/

每到炎炎夏日,你是否感覺氣溫是一年比一年地熱?隨著全球氣候變化帶來的挑戰,各國紛紛制定減排策略,2050 年前要將地球平均升溫控制在1.5℃內,並達淨零排放目標。日本作為全球經濟大國之一,也在積極推動產業轉型和低碳技術的發展,以應對這一挑戰。其中,農業作為排碳的主要產業之一,更是減碳的重點領域。

在這樣的背景下,碳權制度應運而生,成為農業領域減排的重要經濟工具之一。我們曾在2022 年第387 期的農訓雜誌中介紹過日本推出的「J-Credit 農業碳信用交易制度」。該制度旨在透過市場機制,激勵農業生產者自主採取減碳措施,販賣碳信用以賺取額外收入。

/

本文我們將從制度層面轉移到實際執行,聚焦於日本的農業實施什麼樣的方法來減少碳排放。目前在J-Credit 制度中,農林水產省批准的減碳法包括以下五種:

1. 延長水稻栽培的中干期

2. 應用生物炭

3. 改善牛、豬、家禽的氨基酸平衡飼料

4. 改變家畜排泄物管理方法

5. 改變茶園土壤中肥料

其中,前兩項的方法在實施上具有普遍性和效益,能夠有效促進農業部門的減碳,因此被認為相對重要。

/

延長水稻栽培的中干期

2023年,農林水產省宣布將「延長水稻栽培中干期」為J-Credit 制度的新方法。所謂的中干期,指得是日本水稻種植過程的「中干し」技術,在夏季時將田間的水分抽乾至土壤開裂至一定時間,幫助增強水稻的根系健康,並防止過度分蘗導致的營養不足。

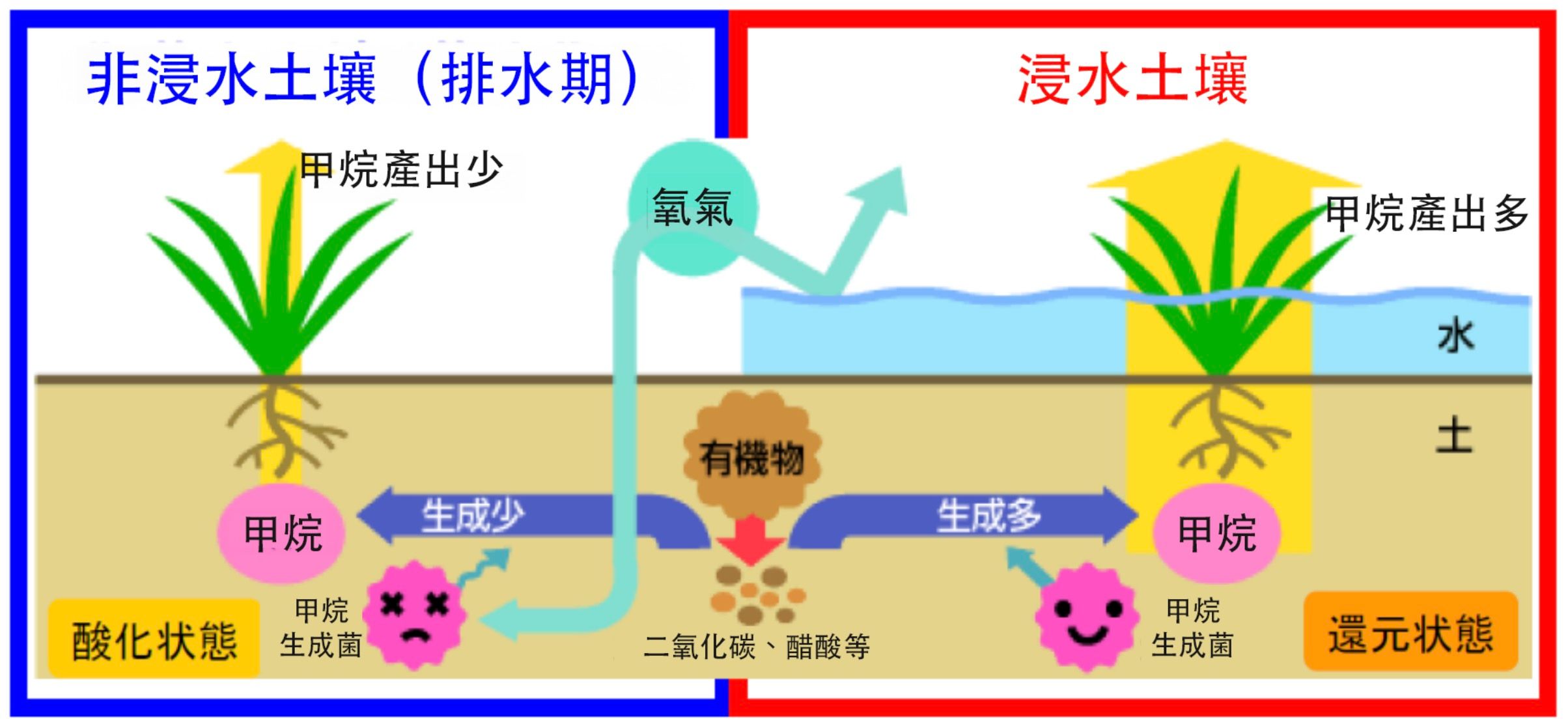

延長中干期除了對土壤與作物有好處,另一項優點就是能有效減少水田產生的甲烷。土壤中的有機物和肥料,在水中的厭氧情況下會被微生物轉化為甲烷,其排放量高達日本總甲烷排放量的40%!甲烷是一種強力的溫室氣體,溫室效應是二氧化碳的25 倍,因此減少水田的甲烷排放對於減緩全球變暖具有重要意義。

中干期的施作,就是讓土壤中的甲烷生成菌因缺乏水分而減少活動,從而減少釋放出的甲烷量。據統計,延長水稻栽培期間的中干期7天,就可以減少高達30% 的甲烷排放量。

零成本就可以有額外經濟收益

農民只需要將中干期延長一週,拍攝照片並詳細記錄的實施情況,就可以以此作為資料,寄送給碳信用認證的第三方機構進行審核,確認減排效果。

通過審核,農民可將獲得的碳信用出售給需要抵消碳排放的企業。根據碳認證機構FAEGER 的估算,每延長一公頃水稻田的中干期,農民可獲得:

● 只延長中干期:每公頃5 千日元以上。

● 延長中干期並結合免耕農業和農機電動化:每公頃

2 萬日元以上(2030 年以後)。

對農民而言,延長一週的中干期不僅是無成本,還能為其帶來了額外的經濟收入,因此此措施已成為稻農推行的重點減碳項目。

中干期的作用。(圖片來源/農林水產省)

生物炭在農地上的應用

生物炭(Biochar )是利用有機材料( 如木材、植物殘渣、農業廢棄物等),通過低氧環境下加熱而成的固體物質。其具有高比表面積和多孔性,有助於提高土壤的保水力和肥力。

近年來生物炭受到國際矚目的原因更是因為其優秀的儲碳能力,這是因為其結構極其穩定,可以將碳封存在土壤中數百到數千年不分解,大大降低了碳釋放。同時,利用農業廢棄物製作生物炭,還能將廢物轉化土壤改良劑,實現資源的可持續利用。

日本政府在2021 年提出的「地球暖化對策計畫」中,將生物炭的應用列為重要策略,透過J-credit 制度,推廣生物炭應用至農地,並與全國的JA( 日本農協)合作,計畫到2030 年在全國100 個地區進行實證,預期到2050 年將其普及至約70 萬公頃的農地面積,並在2030 年前減少50 萬噸的碳排放。

日本在生物碳技術的突破創新

生物炭應用於農業減碳中其實並不是新奇事,但在推廣過程中仍面臨諸多問題。其中之一就是儘管生物炭能改善土壤的透水和通氣性,但由於缺乏供應肥料成分等微生物,其對農作物增產的效果有限,難以普及。

然而,這項困境在這幾年有了重大的突破。名古屋大學衍生的初創企業「株式会社TOWING 」,開發了微生物功能附加的高性能生物炭「宙炭」,並於2024 年開始試驗推廣。每0.1 公頃土地施用宙炭,可以固定1 到4 公噸的二氧化碳。此外還能有效提高有機耕種的產量,成為鼓勵農民轉作有機的有利推手。TOWING 公司通過J-Credit 的認可,計劃到2031 年,可減少約46 萬5507 噸二氧化碳。

隨著這些技術的實施和創新,日本農業積極在減碳方面取得成效,期望讓發熱的地球停止升溫,為後代子孫留下一個更健康、更可持續的環境。

北海道的農地上撒佈生物炭並進行耕作的情景。(圖片來源/株式会社TOWINGPR release )

.

.

.

.

.

.

詳情請見398期農訓雜誌